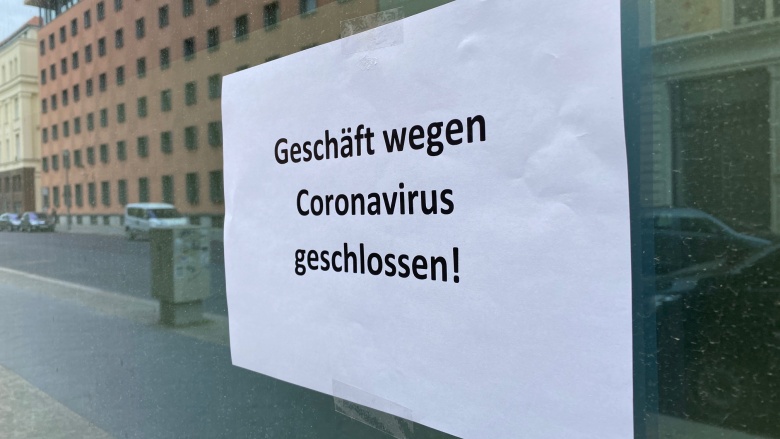

Auf den ersten Blick wirkt es paradox: Die Corona-Pandemie hat Deutschland und die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession gestürzt, die Umsätze brachen in vielen Branchen monatelang ein. Und doch sind die Unternehmensinsolvenzen in Deutschland rückläufig. Im Mai 2020 haben die deutschen Amtsgerichte 1.504 Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 9,9 Prozent weniger als im Mai 2019. Die meisten Insolvenzen gab es im Handel (247) und Baugewerbe (235). Im Gastgewerbe wurden im Mai bloß 164 Insolvenzanträge gemeldet. Im Schnitt waren die Unternehmen allerdings größer als vor einem Jahr, denn die voraussichtlichen Forderungen der Gläubiger lagen mit knapp 3,1 Milliarden Euro deutlich über der Summe des Vorjahresmonats von 2,5 Milliarden Euro. Der rückläufige Trend soll sich nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes im Juli sogar deutlich verstärken. Dann könnte es schätzungsweise 29 Prozent weniger eröffnete Unternehmensinsolvenzverfahren geben.

Insolvenzantragspflicht ausgesetzt

Ursächlich für diese Entwicklung dürfte vor allem die seit März ausgesetzte Insolvenzantragspflicht sein. Das heißt: Ist eine Firma überschuldet und kann ihre Zahlungsverpflichtungen nicht bedienen, ist der Geschäftsführer derzeit nicht wie sonst verpflichtet, innerhalb von drei Wochen den Antrag auf Insolvenz beim zuständigen Amtsgericht einzureichen. Voraussetzung dafür ist, dass das Unternehmen vor dem 31. Dezember 2019 noch nicht zahlungsunfähig war. Die Regelung gilt bis zum 30. September 2020.

Folgt auf die derzeitige Ruhe also im Herbst der Sturm? Darauf deutet eine Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hin. Danach werden immer mehr offene Rechnungen nur noch mit Verspätung bezahlt. Die Auskunftei hat rund 3,5 Millionen Rechnungsbelege aus dem ersten Halbjahr ausgewertet. Die durchschnittliche Verzugsdauer bei offenen Rechnungen stieg demnach im ersten Halbjahr auf 10,82 Tage. Mit 2.188 Euro lag der Durchschnittsbetrag der verspätet bezahlten Rechnungen außerdem um gut fünf Prozent über dem Vorjahresniveau.

Kettenreaktion droht

„Insgesamt hat die Krise einen spürbaren Druck auf die Liquidität erzeugt“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. „Damit droht eine Kettenreaktion insbesondere in stark verflochtenen Wirtschaftsbereichen bis hin zu vermehrten Insolvenzen.“ Um den gestiegenen Ausfallrisiken entgegenzuwirken, hätten Kreditgeber und Lieferanten ihre Zahlungsziele bereits gekürzt. „Insbesondere kleineren Unternehmen werden nicht mehr so lange Zahlungsziele eingeräumt“, sagt Hantzsch. Negative Auswirkungen der Pandemie auf das Zahlungsverhalten ließen sich vor allem in der Industrie und in Exportbranchen beobachten.

Der Kreditversicherer Euler Hermes rechnet deshalb schon bald mit einer Welle von Firmenpleiten rund um den Globus. Für Deutschland erwarten die Experten einen Anstieg der Insolvenzen im laufenden Jahr um vier Prozent und 2021 um acht Prozent. Wegen der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht gebe es aktuell noch relativ wenige Fälle, sagt Ron van het Hof, Deutschland-Chef von Euler Hermes. „Aber der Schein trügt, und im Herbst schlägt für viele die Stunde der Wahrheit.“

Markt muss sich selbst reinigen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) schlug deshalb bereits vor, die Insolvenzantragspflicht für den Teil der Unternehmen, die überschuldet, aber nicht zahlungsunfähig sind, um ein weiteres halbes Jahr bis Ende März 2021 auszusetzen. Jörn Weitzmann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Insolvenzrecht und Sanierung im Deutschen Anwaltverein, hälft davon nichts: „Die Aussetzung der Insolvenzantragpflichten führt dazu, dass zahlungsunfähige und überschuldete Unternehmen andere anstecken und infizieren“, warnt der Rechtsanwalt. Solche Betriebe, die noch laufen, aber eigentlich schon tot sind, werden auch Zombie-Unternehmen genannt. Die wirtschaftliche Lage der Unternehmen, so Weitzmann, würde mit einer weiteren Aussetzung nicht verbessert. „Es ist deshalb wichtig, diese Unternehmen in den Turnaround – und wo dieses nicht klappt in den Exit – zu schicken.“ Wie ein Obsthändler „faule Kirschen“ aus der Obstschütte aussortiere, um zu verhindern, dass andere infiziert werden, so gelte das auch für Unternehmen, meint Weitzmann.

Die Rechtspolitiker der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag können sich derzeit allenfalls eine Verlängerung um drei weitere Monate vorstellen. „Wir dürfen den Selbstreinigungsprozess des Marktes nicht ausschalten“, sagt Jan-Marco Luczak, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. „Unternehmen, die unabhängig von Corona nicht gesund sind und keine wirtschaftliche Perspektive haben, müssen aus dem Markt ausscheiden.“ Es sei unangebracht, über diese weiter die schützende Hand des Staates zu halten, so Luczak. Das liege weder im Interesse aller anderen Marktteilnehmer noch im Interesse des Gläubigers.

Grundlegende Reform

Wie die MIT spricht sich auch die Unionsfraktion für eine schnelle Reform des Insolvenzrechts aus. „Unternehmen, die aufgrund der Corona-Pandemie in eine finanzielle Schieflage geraten sind, muss früh und unbürokratisch eine Sanierung ermöglicht und ihnen damit eine echte Fortführungsperspektive gegeben werden“, sagt Luczak. MIT-Chef Carsten Linnemann hält es deshalb für sinnvoll, wenn sich die angeschlagenen Unternehmen und ihre Gläubiger an einen Tisch setzen und gemeinsam versuchen würden, Lösungen zu finden. „Das wäre auch im Interesse der Gläubiger. Für Hotelobjekte etwa, die von einer Insolvenz betroffen sind, werden Vermieter heute keine neuen Mieter finden”, sagt Linnemann. Er sieht grundsätzlich zwei Wege: „Zum einen könnten wir die Umsetzung der EU-Restrukturierungsrichtlinie vorziehen, zum anderen sollten wir im bestehenden Insolvenzrecht einen besonderen Corona-Schutzschirm schaffen, der beispielsweise kurzzeitig vor Zwangsvollstreckungen schützt, um mit den Gläubigern verhandeln zu können.“ Ziel der EU-Restrukturierungsrichtlinie ist es, ein europaweit vergleichbares Sanierungsverfahren außerhalb der Insolvenz zu schaffen. Deren Umsetzung ist erst zum Juli 2021 verpflichtend, wäre aber gerade jetzt besonders hilfreich.

„Winterschlaf-Verfahren“

Daneben schlägt die MIT als Auffanglösung vor allem für kleine und mittlere Unternehmen ein Sonderinsolvenzverfahren vor. Mit diesem „Winterschlaf-Verfahren“ sollen die Hürden für den Schritt in eine solche Insolvenz vorübergehend erleichtert werden. Dafür soll es befristet bis Ende 2021 zwei Wege geben: Zum einen soll eine einstufige Eigenverwaltung oder ein Direktzugang zu einem Schutzschirmverfahren eingeführt werden, wenn der Schuldner wegen drohender und krisenbedingter Insolvenz selbst einen Eröffnungsantrag gestellt hat. Damit könnten die Unternehmer unterstützt werden, die am Markt erfolgreich waren. Sollte keine Lösung über die Eigenverwaltung zustande kommen, soll der Schuldner in einem Sonderinsolvenzverfahren bis zu zwei Jahre nach der Insolvenz ein besonderes Wiederkaufsrecht bekommen. In beiden Fällen soll nach erfolgreichem Wiederanfahren den Gläubigern die Möglichkeit gegeben werden, durch einen Besserungsschein mindestens einen Teil ihrer Forderungen zurückzuerhalten.

Eine weitere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht jedenfalls sieht die MIT skeptisch. Eine Verlängerung sollte allenfalls möglich sein, um die vorgeschlagenen Änderungen im Restrukturierungs- und Insolvenzrecht noch umsetzen zu können.

Dieser Artikel erschien im Mittelstandsmagazin (Ausgabe 4-2020)

Empfehlen Sie uns!